Compléments sur les antibiotiques

Après m’être attardé sur la pénicilline contenue dans le roquefort, il est grand temps de dresser un portrait davantage exhaustif des antibiotiques. A l’usage des étudiants en médecine, ou des curieux bacheliers…

Les pénicillines font en fait partie des béta-lactamines, au même titre que les céphalosporines. Les béta-lactamines empêchent la synthèse de la paroi bactérienne, on ne le répétera jamais assez ! La bacitracine, la vancomycine et la teicoplanine sont les béta-lactamines les plus courants.

Concernant l’action sur la membrane plasmiques des bactéries, la polymyxine est un agent surfactant : elle agit comme un détergent en bousillant les lipides membranaires.

Pour ce qui est de l’action sur l’ADN bactérien, la mitomycine empêche sa réplication en bloquant la progression de l’ADN polymérase. L’actinomycine, elle, bloque la progression de l’ARN polymérase, empêchant ainsi la transcription de l’ADN en ARN messager.

Quant aux sulfamides, plus ancienne classe d’antibiotiques utilisés, ils se font passer pour l’acide para-aminobenzoïque, normalement utilisé par la bactérie pour produire la vitamine B9. Or cette vitamine est indispensable à la synthèse des précurseurs de l’ADN. Privées de vitamine B9, les bactéries meurent par carence en bases nucléiques. Les sulfamides inhibent la dihydroptéroate synthétase, enzyme menant à la formation des bases nucléiques, alors que la triméthoprime a un mode d’action un peu différent : elle inhibe la dihydrofolate réductase, second enzyme intervenant dans la biosynthèse des bases nucléiques (et catalysant la transformation de l’acide dihydrofolique en acide tétrahydrofolique). Le résultat est le même, me direz-vous…

Généralement, les sulfamides sont combinés aux diaminopyridines (sulfaméthoxazole + triméthoprime = cotrimoxazole) pour augmenter leur activité et réduire le risque d’émergence de résistance.

Ensuite, viennent les aminocoumarines, quinones, et fluoroquinolones, lesquelles s’attaquent à l’ADN gyrase, enzyme assurant l’enroulement de l’ADN. L’inhibition de cette activité est létale pour les bactéries. Les plus courants utilisés sont la novobiocine, l’acide nalidixique et la ciprofloxacine.

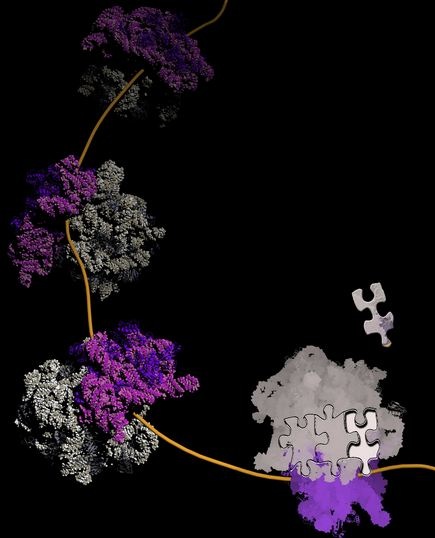

Enfin, vient la redoutable classe d’antibiotiques agissant au niveau des ribosomes bactériens, organite responsable de la synthèse des protéines. Parmi les aminosides, citons la streptomycines, la gentamycine et l’amikacine, lesquels se fixent sur la petite sous-unité des ribosomes.

On retrouve ensuite les phénicols, dont le chloramphénicol et le thiamphénicol : eux se fixent sur la grosse sous-unité des ribosomes, empêchant ainsi le bon déroulement de la traduction. N’ayez crainte : les phénicols ne s’attaquent qu’aux ribosomes bactériens, et non pas aux nôtres !

Les ribosomes traduisent le code génétique en protéine (les pièces de puzzle représentent des acides aminés). Pour peu que l'on les perturbe avec des antibiotiques, les bactéries meurent par carence en protéines.

Restent les cyclines, telles la tétracycline, la doxycycline, ou encore l’auréomycine, se fixant également sur la petite sous-unité ribosomale ; et enfin les macrolides (érythomycine, azithromycine), visant la grosse sous-unité du ribosome.

Petite dernière, la puromycine bloque l’extrêmité des ARN de transfert, empêchant ainsi l’élongation des protéines.

Et surtout, ne jamais oublier qu’un antibiotique peut détruire une bactérie ou seulement bloquer sa croissance (les globules blancs se chargeant du reste !). Dans le premier cas, on parle d’antibiotique bactéricide, et dans le second cas d’antibiotique bactériostatique. Pour clore sur une ouverture, il faut avoir en tête qu’en cas d’infection résistante, on dispose également d’antibiotiques moins spécifiques, c’est-à-dire pouvant s’attaquer dans une moindre mesure à nos cellules (mais sans danger durable étant donné le temps de prise). C’est le cas d’antibiotiques bloquant le cycle de Krebs, voie de biosynthèse de l’ATP. Comme chacun sait, l’ATP est le carburant de toute cellule : privées d’énergie, les bactéries dépérissent.

Publié le 19 avril 2012, dans Médecine. Bookmarquez ce permalien. Poster un commentaire.

Poster un commentaire

Comments 0